奄美群島の沖永良部島で話されてきた、島の方言とも言われる言葉を「しまむに」と呼びます。「むに」は言葉のこと。「しま」は何かというと、離島を指す「島」もあれば、集落を指す「字(あざ)」の意味も込められています。

近年、しまむにの話し手は減少し、存続が懸念される状況にある中、島内では地域の言葉を残すための熱心な取り組みが展開されています。島の北西の端に位置する田皆(たみな)字では字独自の言葉を記録するため「たんにゃむに辞書(たんにゃむに=田皆の言葉)」プロジェクトが進められ、8月末に完成。お披露目会が行われました。

お披露目会では伝統芸能の御前風も披露

しまむにサロンで出会った「辞書づくり」

このプロジェクトの発起人は、田皆字出身の、田邊ツル子さん。辞書づくりのきっかけは、教職を退職した直後の2022年5月、島の西側にある知名町の公民館講座「しまむにサロン」への参加でした。

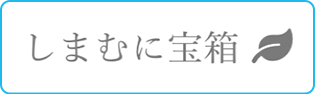

しまむにサロンの様子

しまむにサロンは、国立国語研究所(以下、国語研)の研究者である山田真寛さんと横山晶子さんが、しまむに学習のために開いた講座。その初回で「辞書を作ろう」という大きな目標が掲げられ、方言辞書づくりの意義と方法についての説明が行われました。そして、語彙の調査や音声録音の練習が行われたことに対して、その発想と具体的実践に驚いたと田邊さん。しかし、このときはまさか、自分が一冊の辞書を作り上げるまで取り組むとは夢にも思いませんでした。

もともと、学校教育の現場でもしまむに継承に取り組んできた田邊さん。しかし、学校で教えられる時間は限られており、何より家庭や地域の日常で聞いたり話したりする機会がなければ馴染むものも馴染まないということを肌で感じていました。そんな中、しまむにサロンで学んだ「ハワイ語やマン島語は一度消えかかったが過去の記録をもとに復活させた」という話から、「できる範囲で記録に残そう」と、後に辞書につながる一歩目を踏み出しました。

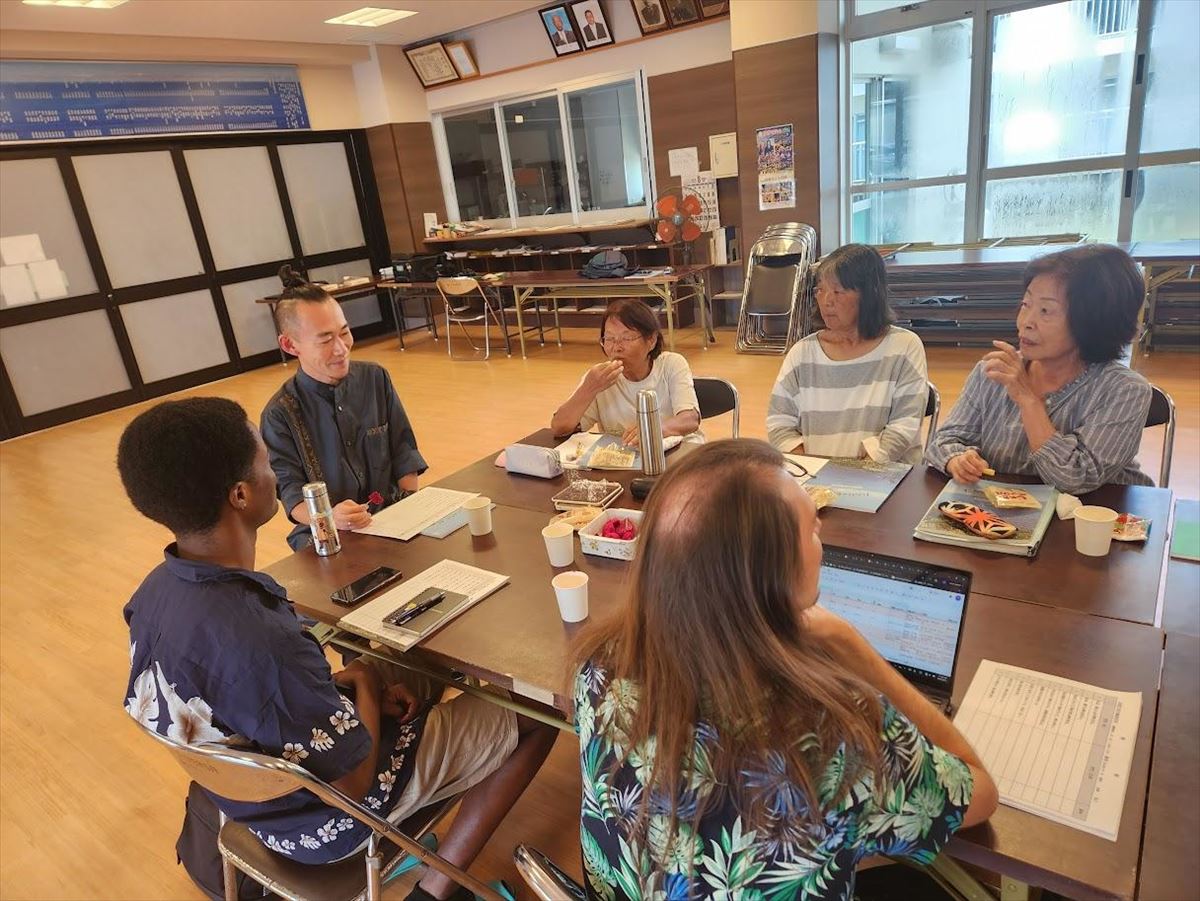

研究者を招いての、辞書の編集作業の様子。

プロジェクトのはじめは、国語研の指導に基づき、語彙調査とその音声録音が中心でした。その後、田邊さんは徐々に辞書づくりを本格化させていき、個人での録音作業の限界や、プロジェクトの継続性を見据え、しまむにサロンで辞書づくりの話を聞いてからほぼ1年後、知名町で長く行われている「島唄・島ムニ大会」に参加するために有志で立ち上げた「たんにゃむにサークル」のメンバーに声をかけて、事務局を立ち上げ。辞書づくりを複数人の共同プロジェクトとして推進することになりました。

事務局のメンバーは、方言や伝統芸能などの継承活動に関心を持つ地域の女性が中心で、「聞いてわかるが、話すのは難しい」という世代。熱意はあるが、自分たちはしまむにを辞書にまとめるほど詳しくない。そこで、ネイティブ世代の協力が必須でした。

たんにゃむにの独自性と高齢の編集委員

田皆字のしまむにといえば、沖永良部島においても独特ということで、とくに上の年代の間では知られています。たとえば、島では多くの地域で「砂糖」のことを「さた」と言いますが、田皆では「さぁーた」、「塩」のことを「ましゅ」と言いますが田皆では「まーしゅ」、「足」のことを「ふぁじ・はじ」と言うことに対し、田皆では「ふぁぎ」と呼ぶ。この「ふぁ」の使い方は古語の特徴だそうで、たんにゃむにには、多くの地域で失われてしまった先人の言葉が今も息づいているとも言えます。この背景について田邊さんは、「田皆字の地理的影響もあるのでは」と考えます。

田皆字は島の北西の端に位置していることと、集落を挟んで南側と北側に流水によって浸食された「俣(谷間)」があること、団結心の強い住民性などで他地域との交流が制限され、言葉の交わりも制限されてきた結果として、独特な古い言葉が残っているのではないかというものです。田皆字から、さらに細かい区分の「小字」には、谷を表す「また」という言葉を含む地名が多くあり、そのことは田邊さんが話す地理的な特徴とも一致します。

編集作業で黒板に書かれたしまむにの例文

実際のところはさらなる調査が必要ですが、古語が残される秘密について、今も確認できる地形や地名からも感じ取ることができるということは個人的にも胸が躍る話です。

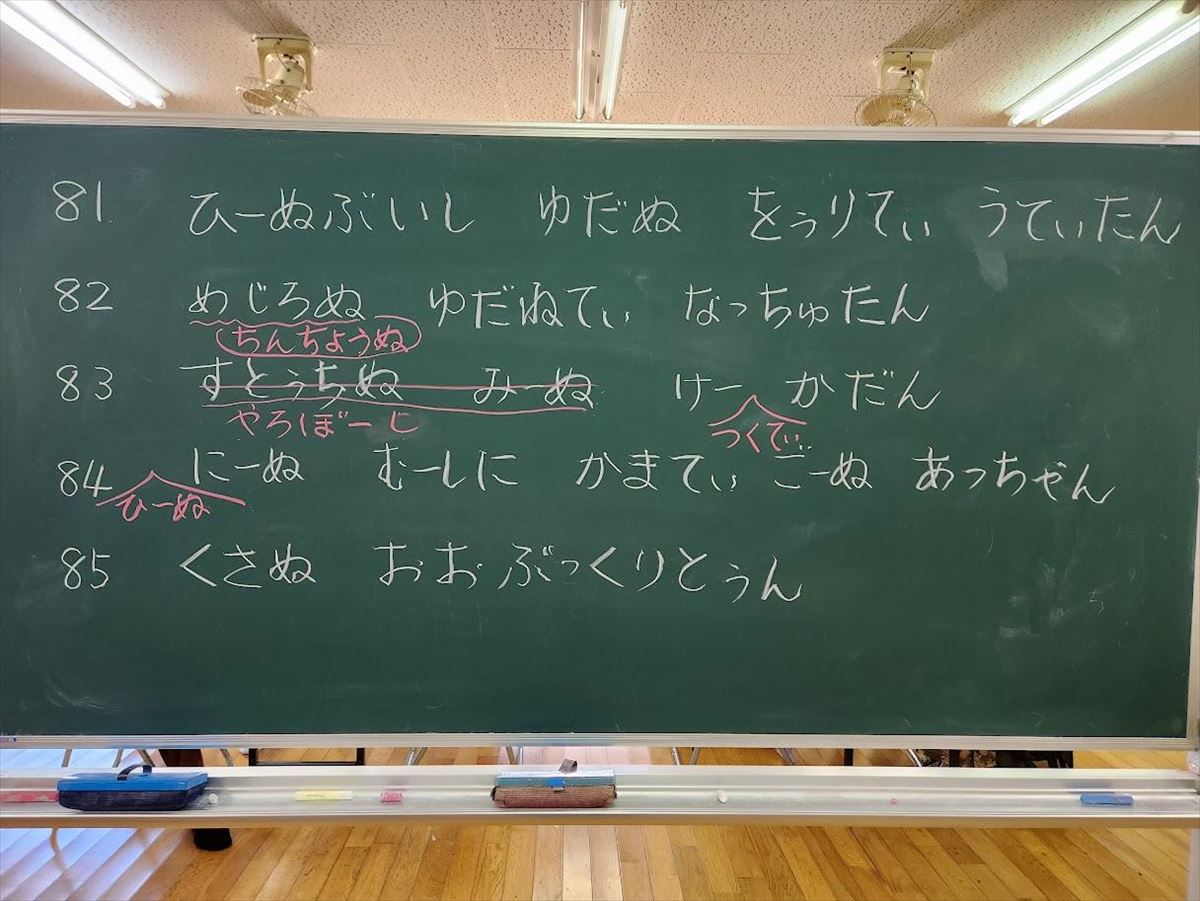

辞書づくりに話を戻すと、まずは始めに、国語研が作成した基礎語彙のリスト(1200語)を基に調査が進められました。辞書編集の主体となる「編集委員会」のメンバーは、しまむにを扱える高齢者で構成されています。最年少は70代で、最高齢は新納ヨシさんの、101歳(2025年10月現在)。その差はなんと30歳、もはや親子の年齢差です。

そこで、それぞれの身体能力や健康状態も踏まえながら、音声の記録や、例文づくり、例文チェックなど、各々で役割分担をした上で月に2回、約2時間のペースで編集委員会を開催し、辞書づくりに取り組んできました。

例文を録音する、編集委員最高齢の新納ヨシさん。

「たんにゃむに辞書」初版完成の喜びと未来への展開

そうして2025年8月31日、たんにゃむに辞書の初版が完成。田皆字のコミュニティセンターにおいて完成報告会&お披露目会がたんにゃむにサークルの企画で開催されました。田邊さんや、事務局と編集委員のメンバーはもちろんのこと、田皆字役員、田皆字出身という知名町教育委員会教育長や、国語研からも山田真寛さんをはじめとした研究者が参加。多様な顔ぶれの背景には、田邊さんの「熱心に取り組んで辞書を完成させた、編集委員の皆さんを称えてほしい」という思いがあったそうです。

あいさつする田邊さん

高齢の編集委員が多いことから、「皆さんがこれだけ頑張ってらっしゃるものを、早く形にしておきたい。皆さんに達成感を味わってもらいたい」という思いが大きかったと、田邊さんは振り返ります。

発刊にあたっては、辞書内容の充実や辞書発刊に向けた作業時間が短すぎることなどから、国語研からは単語リストのみを簡易的に発行する案も出ていましたが、委員の努力を尊重し、デザイナーに依頼して写真入りの「ちゃんとした本」として初版を完成させることにしたそうです。実際に初版を手に取って喜んでいる編集委員の皆さんの姿を見て、心の底から「やってよかった」と感じたと、田邊さんは話します。

辞書そのものへのこだわりにも余念がなく、時代の流れに沿ったものとなりました。辞書の内容はインターネットでも見られ、QRコードで音声も聞け、そしてAI方言学習ツール「AIたんにゃん」として公開されており、若年層や島外の人々もいつでもどこでも活用できる環境が整えられました。田邊さんは、「国語研の支援体制が素晴らしく、常に事務局の意向を尊重しながら作業を進めてくれた」と強調していました。

しかし、第1版は基礎語彙だけで、たんにゃむに独特の感情表現・言い回し・共通語に訳せないことばなどはまだ掲載されていません。第2版に向けた取り組みはすでに始まっており、新しい編集委員も加わり編集作業が進められています。今後においては、高齢の編集委員は、自然談話(自然な会話)の音声録音も取り入れ、負担を減らしつつ、作業をスムーズにしていく工夫を図るそうです。高齢化は編集作業においても課題にもなっています。

田邊さんは、辞書の使い方について、「しまむに世代には言葉を思い出し、懐かしんでほしい。聞いて分かるけど話せないという人には、学習に使ってほしい。子どもには、AIでクイズも出してもらうことで楽しく学べるので、(学校の)総合的な学習の時間などにも使ってくれたら」と、世代によって三者三様に使ってほしいと呼びかけました。

時を同じくして、島の南側にある玉城字でも「玉城語辞典」のプロジェクトが進められており、沖永良部島では各地で、しまむにと先祖の日常を未来に遺すための取り組みが広がっています。

お披露目会の終盤は「もーや(タオルをかけられたら即興で踊る)」という伝統的な踊りで大盛りあがり。

Loading...

Loading...