先日、下記の記事をUPしたところ、

島の「干潟の幸」 | ことばのミュージアム (ninjal.ac.jp)

話者の方からたくさん追加情報をいただいたのでご紹介します。

まず、最初は記事のタイトルを「浜の幸」としていたのですが

「浜には食べられるものは何もないよ。砂だけw」ということで、

「干潟の幸」に改めました。

でも「浜にいる生き物もいるよ」と紹介してくれたのが「ハマグイ」と「ハマガン」です。

「浜」にいる生き物

◎「ハマグイ」(和名:スナホリガニ)

「ハマグイ」は、波打ち際くらいの砂を手で掘ると出てくるカニ。

語源は「ハマグリ」と考えられますが、ハマグリとは無関係のカニの名前だそうです。

「スナホリガニ」(「ぼうずコンニャクの市場魚貝図鑑」HPより)

https://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%8B

沖縄などでは唐揚げにして食べるけども、沖永良部では汗だくになって掘ってもそんなには出てこない。

出てきてもすごい勢いで、後ずさりで潜っていく、逃げ足の速いカニだそうです。

沖永良部では”食用というより、子供の遊び相手だった”とのことでした。

◎「ハマガン」(和名:スナガニ)

もう1つは「ハマガン」。直訳は「浜のカニ」です。

ハマガンは、波打ち際からちょっと上がって、ちょうど波がかからない程度のところにいます。

Wikipediaより https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%82%AC%E3%83%8B

直径4センチくらいの穴を、ネズミのように掘って、潜っているそうです。

ハマガンは非常にすばしっこくて、子供が追いかけると息切れを起こすくらいに早い。

こちらも、大体とれても2,3匹程度なので「食用というより子供の遊び相手」ということでした。

♪しまむにを聞いてみよう

・ハマガン(浜のカニ)

“海”の名前

浜辺はもう細かく分かれていて、それぞれの場所に住んでいる生き物が異なります。

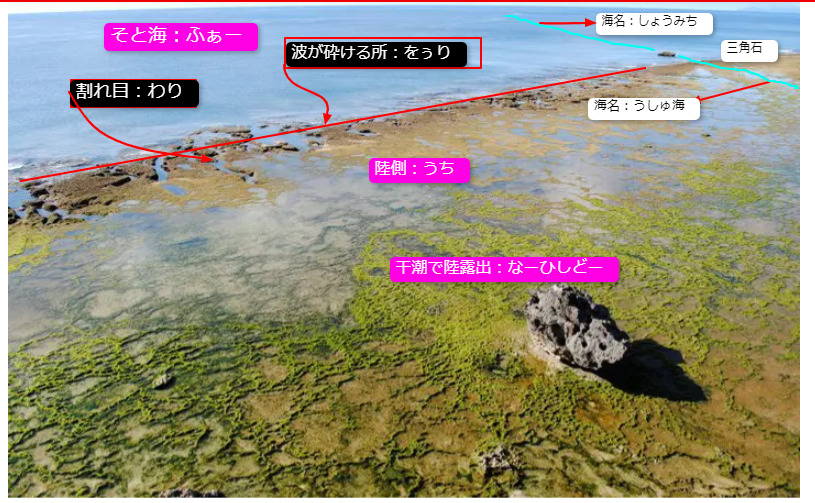

これは、島で「ショーミチ」「ウシュミチ」と呼ばれる海の、干潮時の写真です。

浜辺の名前(佐々木隆さん提供)

外側の海は「ファー」と言い、ここでは素潜りで魚を採ることができます。

海の波が、岩にぶつかって波が砕けるところを「ヲゥリ」と言います。

「ヲゥリ」は「折れる」という意味だそうで、方言で「ナミヌ ヲゥリカタヌ ウトゥルシャヤー(波の折れ方がすごいね)」などと言うそうです。

ヲゥリより陸側の海は「ウチ」と言います。

その内側の、干潮で陸が出現するあたりを「ナーヒシドー」と言います。

ナーヒシドーには、記事で紹介したトゥビキラザ(和名:マガキガイ)やアッサイ(和名:イガイ)がいて、潮干狩りをしたり、海藻を採ったりすることが出来ます。

「ウチ(内海)」と「ファー(外海)」の間は「ワリ」と呼ばれており、釣りや貝拾いをすることが出来るそうです。

♪しまむにを聞いてみよう

・ファー(外側の海)

・ヲゥリ(波が折れるところ)

・ウチ(内海)

・ナーヒシドー(干潟)

・ワリ(内海と外海の間)

Loading...

Loading...