6月2日は、沖永良部島(おきのえらぶじま)にとって特別な意味を持つ日になりつつあります。言葉を語り継ぐ人たちの想いが形になった「しまむにの日」と、その日を挟むようにして開催された「しまむに週間」。この取り組みの背景には、ある一人の女性の根気強く、あたたかい働きかけがありました。

※しまむにの表記は「島ムニ」や「シマムニ」などと分かれるが、本記事においては固有名詞を除いてすべてひらがな表記に統一する。

6月2日は“しまむにの日”──えらぶ独自の方言記念日を

奄美群島の北部に位置する奄美大島では、毎年2月18日が「方言の日」として制定されています。「しまふとぅば(島言葉)」という表現にちなんで、2(ふ)1(とぅ)8(ば)という語呂合わせから生まれた日で、2007年に制定され、もうすぐで20周年。

しかし、沖永良部島では「しまふとぅば」でなく、今も昔も「言葉」を意味する「むに」を用いて「しまむに」と呼ばれています。そこでここ数年、6(む)2(に)という語呂合わせで「6月2日をしまむにの日にしよう」という機運が高まっていました。

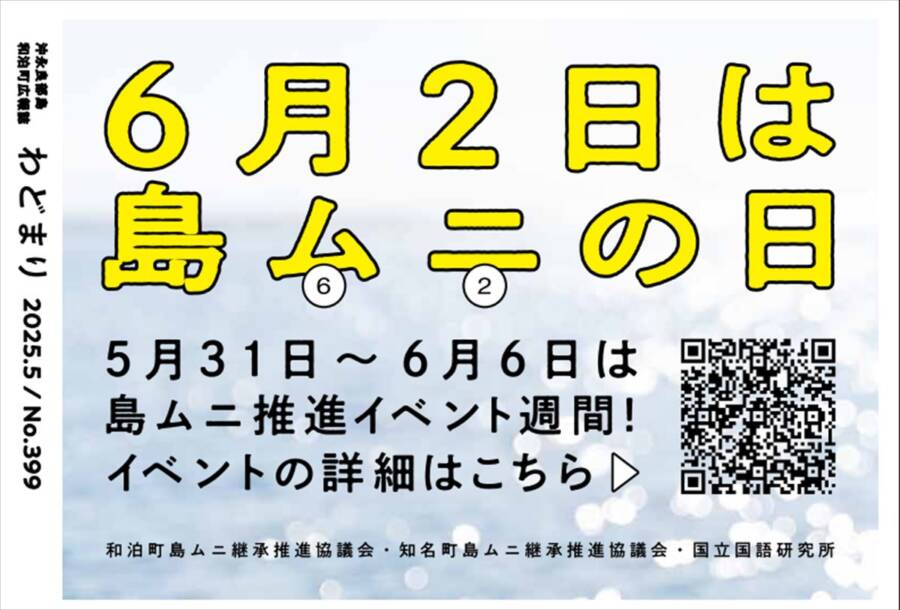

そこで一昨年からは6月2日を挟んで複数のイベントを開催する流れが生まれ、3度目となる今年は「しまむに週間」と名付けて告知。さらに、企画の主催団体「島ムニむんちゃの島ムニ保存会」が籍を置く、和泊町の広報誌にも「6月2日は島ムニの日」という言葉が載ったことで、行政も巻き込みしまむに継承に大きな一歩を踏み込みました。

お菓子教室や意見交換にスタンプ…しまむにイベント目白押し!

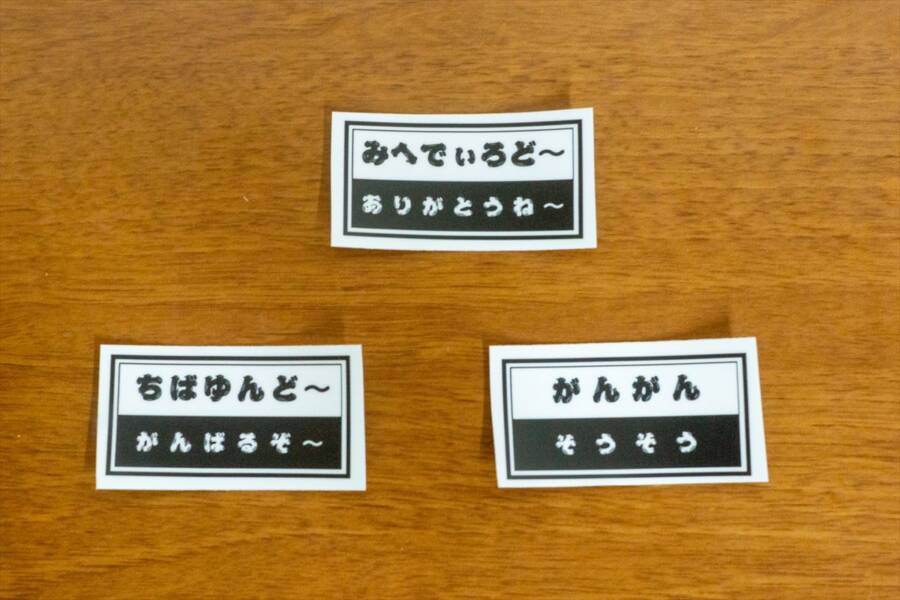

今年のしまむに週間は、5月27日から6月5日にかけて、多彩なイベントを企画。実際に各地域でしまむに継承に取り組む人々の意見交換のほか、島外から招いた言語研究者の講演、子どもたちに向けた郷土菓子教室など…。また、しまむにのシールを一部の店に配り、期間中に利用したお客にプレゼントするというユニークな企画もありました。

しまむに週間を仕掛けた人物は、「島ムニむんちゃの島ムニ保存会」会長の田中美保子さん。長年幼稚園の教諭を勤めていたが、少子化の影響もあり幼稚園は今年になって休園。現在は、地元の小学校の用務員を務めています。子どもたちと向き合い続けた田中さんの真骨頂は、「絵本の読み聞かせ」。大人でも、ゆったりと落ち着いた田中さんの読み聞かせを聞いているうちに懐かしさを感じて、気持ちがすっかり緩むようです。

そんな教諭としてときどき、自身が幼い頃に親しんだしまむにでも読み聞かせをする中で、島の先輩から「しまむにがなくなったらここはえらぶじゃない」という言葉を受け、仕事以外の時間も含めて徐々にしまむに継承に取り組むようになっていきました。

このしまむに週間も、島の中でしまむに継承に取り組んでいる人たちをつなぐという目的で始まったそうです。また、お菓子教室など、元幼稚園教諭らしく子どもも楽しめる企画づくりが田中さんの信条。継承面で島の未来をつくる世代の巻き込みは重要です。

“しまむにむんちゃ”がつなぐ、えらぶのことばの未来

「島ムニむんちゃの島ムニ保存会」の「むんちゃ」とは、「人たち」を指す。この文脈では「仲間たち」と表現する方が相応しい。つまり、島ムニむんちゃの島ムニ保存会とは、「しまむにの仲間たちのしまむに保存会」という意味になります。

6月1日の意見交換会では、駒澤大学文学部准教授の三樹陽介さんが「なぜ、方言を伝えていくのか!」というテーマで講演。しまむに週間も回を重ねることで、島外からも「しまむにむんちゃ」が引き寄せられ、年々その熱量は増していっていると感じます。

なお、講演では「言語が一度消滅すると再び復活させることは難しい。今話せる人がいるうちに継承に取り組んでいくことが重要」などの話がありました。田中さんはその言葉にうなずき「今の取り組みをこれからも続けよう」と改めて感じたと言います。

田中さんはしまむに週間について、「取り組みを見て、『がんばってるね』『シールをもらってうれしかったよ』と応援してくれる人が増えたと感じる」と振り返ります。

今しまむに継承に取り組む人たちも、関心を持つきっかけがあったはず。田中さんがこうして、「島ムニむんちゃの島ムニ保存会」として行うしまむに週間を通し、近い将来、応援から踏み込み「しまむにむんちゃ」へと広がる人がいるに違いありません。

そんな、取り組む人と、しまむにに興味を持つ人、それぞれをつなぐコーディネーターとして、田中さんは今日もどこかでしまむにの火を絶やさぬよう奔走しています。

Loading...

Loading...