奄美群島の沖永良部島(おきのえらぶじま)では、共通語が一般化する前に地域で使われていた方言を、「しまむに(シマの言葉)」と呼びます。この「しま」は、離島を指す「島」と、集落を指す「集落(シマ)」、どちらの意味も込められています。

その集落について、現在の沖永良部島では字(あざ)と呼び、それぞれに自然環境や文化の特徴があります。余談ですが、お隣の与論島や徳之島では字ではなく小組合や集落と呼ばれるそうで、奄美群島全体で字と呼ばれるわけではないのもおもしろい点です。

さて、そんな「字」が違えば言葉も変わる。島内各地でしまむに継承に取り組む人々がいる沖永良部島ですが、ここで「字の言葉」に焦点を当てた辞典づくりに励んでいる人々がいます。その辞典の名前は、「玉城語辞典」。字の名前は、玉城です。

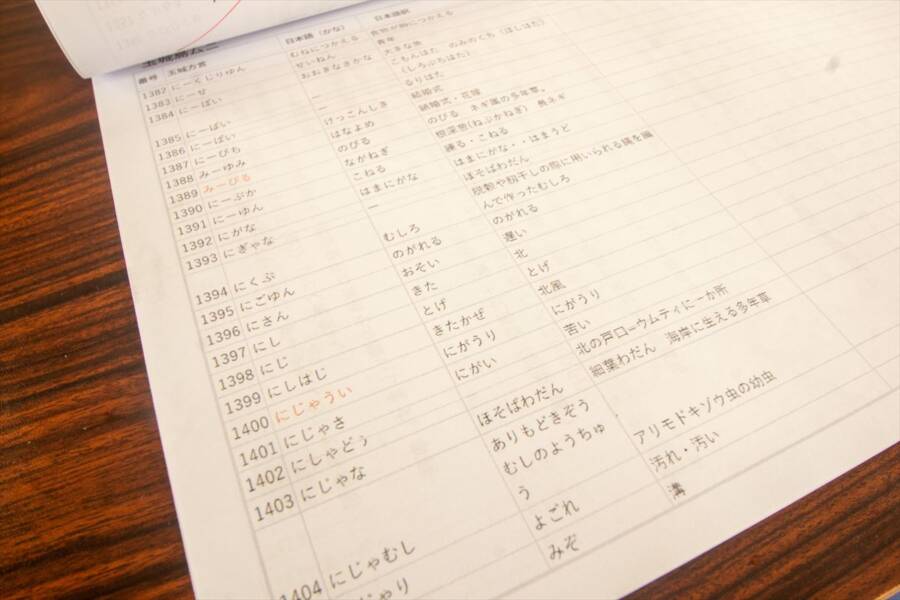

集めた言葉は2,000超!字民総出で辞典づくり

玉城は、14~15世紀ごろに島を治めたと伝わる「世之主(よのぬし)」の居城があったとされる内城(うちじろ)の東側に位置する字。昔からの呼び名は「ニャートゥ」で、そのもともとの意味は「稲を干す広場」とも言われています。

2020年時点では人口300人程度で、島内では中ぐらいの規模の字。そんな玉城字では、2023年の秋から前幸貴(すすめ・ゆきたか)さんの声掛けによって、「地域の言葉を残していこう」という機運が高まっていきました。翌年、和泊町の文化継承活動に補助を行うアグトラスト基金の対象事業に採択されたことで動きは本格化。2024年の春から、毎週日曜日の14時に地元の公民館で有志が集まり、辞典づくりを進めています。

毎週、しまむにをピックアップし、その例文や用法について意見を出し合う様子。参加者は50代から90代まで。

辞典づくりの現場に行くと、その場で交わされる言葉はオール・しまむに。この言葉はこういう意味だ、こういう例文の方が適切だと、しまむにをベースにしまむにを紐解いていく様子を見ていると、しまむにという世界の広さと深さを思い知らされます。

ホワイトボードに書き出された例文を眺めていると、うやほ(しまむにで先人のこと)の暮らしが目に浮かぶようです。

リストアップされた言葉の数々

例文:あぬちゅーわ ゆーしゃぬ うにじ ゆー とー とぅとぅたん

共通語訳:あの人はゆーしゃの海でよくタコをとっていた

例文:むかしわ ちんちょぬ なーぬやーわ あーぬやーから さし ちこうてぃ みじ はこどぅたん

共通語訳:昔は井戸のない家はある家から長さ五尺ほどの天秤棒を使って水を運んでいた。

例文:しょうがちにわ あさへーさういてぃ しょうじごーやうしゅごーいじ わかみじくでぃ ちゃー わかちゅたん

共通語訳:正月には朝早く起きてショウジ川やウシュ川へ行き洗い米をしたり若水を汲んでお茶を沸かしていた(若水=新年最初の水)

これまでに辞典に載せるものとして挙げてきた言葉は、2,000以上。さらに、監修していた国立国語研究所の山田真寛准教授の助言を受けて、字民からの意見を募るため200近い世帯に配布。すると、「玉城の言葉を残したい」という思いに火が付き、「この言葉なら違うアクセントでこんな意味になる」「この言葉も追加してほしい」などの声が集まり、玉城字の住民で辞典をつくり上げていきました。

今でこそ、道路はきれいに舗装され、自動車で島の端から端まで30分もあれば移動できる時代。しかし、徒歩以外の唯一の移動手段が馬車だった時代は、場所によっては半日以上の時間をかけて字間を移動していたそうです。

そんな時代背景を思えば、コミュニティは字で閉じており、言葉が違うことも当然。日本にも地方で方言があるように、しまむににおいても字によって方言があったとも言えるのではないでしょうか。実際、島内の2町においても、子どもたちを意味する言葉が、和泊町は「わらんちゃ」で、知名町は「わらんきゃ」と呼ばれる傾向があります。

ちなみにそんな言葉の違いについて、80~90歳の敬老者の方がよく「それぞれの町で擁する山が違うから、水の影響だ」と言われますが、実際のところは分かりません。

越山から北東を望む

編集委員メンバーの辞典に込めた思い

毎回集まっている編集委員のメンバーに、参加のきっかけややりがいなどを自由に語っていただいたところ、辞典づくりにかける思いや、子どもの頃にしまむにが置かれた状況、そして最近の継承活動についてお教えいただきました。その一部を紹介します。

「島から出たことがなく、しまむにはよく分かるので手伝えると思って参加している。私は戦後生まれだが、昭和初期と中頃のしまむには違うような感じがする。」

「自分の子どもたちが『島生まれなのにしまむにを話せない』と嘆いていたことがあった。辞典が完成したら子どもたちに届けて、話せるようになってもらいたい。」

「今は区長という立場で参加しているが、そうでなかったとしてもこの集まりには参加していたと思う。(助成期間の終了したからといって)中断させてはいけないと考えているため、字としても継続できないか話し合っているところ。」

「学習支援という立場で学校に関わっているが、(辞典の制作途中で作った)冊子も学校用に何冊か提供した。学校では構内放送で、子どもたち自身が「ひゅーぬ むーるし ちばてぃ 体力づくり しゅんどー(今日はみんなで頑張って体力づくりをしましょう)」などとしまむにを話す。使いこなすまではいかなくとも理解しているようだ。」

「学校でしまむにが禁止された背景には、中学生たちが集団就職をして、職場で共通語でコミュニケーションができず島に帰ることが少なくなかったという経緯があった。私たちは家庭でたっぷり使ったが、その下の世代は馴染みがなく話せない人が多い。」

「子どもたちに残せるものがあるなら、一緒にやりたいと思って参加した。それがやりがいであり目的。辞典づくりに関わり始めた頃から、自分の子どもたちにも話してあり、完成を楽しみにしてくれている。」

「以前は町で『しまむに大会』というのがあって、子どもたちにしまむにで寸劇を教えたものだった。(辞典づくりにおいて)せっかく内地(本土)の方々が玉城のしまむにを残そうとしているので、現地にいる私たちが頑張らなくちゃいけないと思う。」

「幸貴(前さん)から手書きでもらったしまむにの手紙の中で、『例文を入れた辞典を作れば、子どもたちが今話せなくとも後に理解することができる』と書いてあったことをよく覚えている。将来、そうなることが楽しみでやっている。」

また、この日はあいにくいらっしゃらなかったのですが、毎回ある参加者がお菓子を作って持ってきてくれており、そのことが大きな楽しみになっているのだそうです。

ここで、参加者の中での最年少の西田真弓さんのコメントを紹介します。西田さんは、辞典づくりでは一人パソコンを開いて、例文や話し合った意見を記録する係。しまむにの現役世代でもなければ、神戸生まれという立場です。しかし、両親がえらぶ出身で、父親が玉城出身。そのことが、この玉城語辞典の参加へと突き動かしたようでした。

「移住した4年前はまったく話せなかったし、理解もできなかった。母に聞いても半分くらいは忘れていたが、前さんからしまむにサロン(知名町で開催されているしまむに勉強会)に誘われたことで、しまむにがなくなるかもしれないという現実を知り、将来私のように知りたいと思う人が現れたときに知る手段がなくなってはいけないと思い、しまむにを学ぶようになった。しまむには、歴史や文化など、両親が小さかった頃のえらぶの風景を描写してくれる力がある。記録くらいしかできないが、この一年半、皆さんと毎週会っているうちにだいぶ分かるようになった。(辞典づくりの成果を後世に残し)しまむにに興味を持って、調べてみようという人が増えてくれたらと思う」

私も母がえらぶ出身で、西田さんと同じ「えらぶ二世」。当然、移住当初はしまむにの会話の意味がさっぱり分かりませんでしたが、移住して5年間、祖母とやりとりしているうちに、不思議と耳に馴染んで半分くらいは話の筋が追えるようになってきました。「しまむには昔のえらぶの風景を描写してくれる」というのは全く同感です。先祖が使ったものと同じ言葉をなぞることで、時間旅行のような感覚を味わえると感じます。

最後に、発起人である前さんのコメントを紹介します。

「(辞典づくりにおいて)当初はしまむにと言っていたが、今の区長さんから『玉城語辞典』という名前を提案してもらったときに、日本語や英語と同じようで、いい響きだと思った。例文が載った辞典ができることで、字誌に加えて、玉城の歴史が深く分かるものになるのではないかと考えている。また、実際にやってみて、同じ言葉でもアクセントで全然意味が違ってくることがあり、文字として残すことと同じくらい発音でも残すことが大事だと思った。早く用例を完成させて、録音できる体制をつくっていきたい。そこに若い西田さんが参加していることは望みのある会合だなと思っている。」

前さんはこれに加えて、「山田先生から『土の匂いがする用例をつくってほしい』と言われており、玉城であったことを残す辞典をつくるようみんなで意識している」と話されていました。字の歴史を残す字誌には、公民館の建設やため池の造成などの大きな出来事は載るかもしれませんが、きっと毎日の暮らしで当たり前にある風景が載ることは、ないのでしょう。その上で、しまむにの用例というのは、土の匂い——言い換えるなら、「先祖が過ごした玉城の日常」を伝えるひとつの手段なのかもしれません。

時を同じくして、島の北西に位置する田皆字(たみなあざ)でも、辞典づくりのプロジェクトが進んでいます。玉城字と2つの字で、言葉の記録書としての辞典が生まれることで、島の各地で、しまむにと、先祖の日常が未来に遺されることを願っています。

Loading...

Loading...