「しまむに」は、奄美群島の沖永良部島(おきのえらぶじま)で話されている言語で、いわゆる方言です。琉球語派の沖永良部与論沖縄北部諸方言に分類され、2009年にユネスコが発表した消滅危機言語に数えられており、「今何もしなければ、20~30年後には消えてしまう言語」だといわれています。

沖永良部島の空撮写真(提供:和泊町)

しかし今、この小さな島で、さまざまな世代にわたって、たくさんの人たちが、しまむにを使おう・未来にのこそうと活動しています。集落で話されるしまむにの辞典づくりや、しまむにで説明する料理教室、あるいは子どもたちが作るかるたなど…。

玉城字(たまじろあざ)で毎週日曜に行われる辞典づくりの様子

6月5日、梅雨時の晴れ間に、沖永良部島である"取り決め"が結ばれました。

それは、国立国語研究所・知名(ちな)町・和泊(わどまり)町の3者による「島ムニに関する学術交流・その他の諸活動の発展に向けた連携協力連携協定」。しまむにの継承に向けて今後、3者が協力しながら、社会への発展に貢献していこうというもの。

それはかつて、しまむにの継承を危惧したうやほ(しまむにで「先人」)から、今を生きる島民や研究者たちへとバトンを渡され、むーる(しまむにで「みんな」)で進めた取り組みを「島が一丸となって進めていく」ことが決まった記念すべき日でした。

島に暮らす沖永良部島二世(母が島出身)、ネルソン水嶋がレポートします。

協定式には、国立国語研究所・小木曽智信(おぎそ・としのぶ)副所長、今井力夫(いまい・りきお)知名町町長、前登志郎(すすめ・としろう)和泊町町長のほか、両町の教育委員会の教育長と、島ムニ継承推進協議会の代表者が出席しました。

式には、地元新聞社や地元ケーブルテレビ局の姿も。ふだんはゆとりを感じるイベントスペースが、中央を空ける形で20人以上の人でひしめきあってぎゅうぎゅうに。そして皆さん、蝉の音が聞こえてきそうな日に背広姿。牧歌的な島では珍しい雰囲気。

ここで、調印前に行われた両町町長のあいさつを紹介します。

左から、前和泊町町長、小木曽副所長、今井知名町町長。

前和泊町町長:

「これまで、(国立国語研究所の)山田先生や横山先生が島に寄り添い、方言の大切さを再認識させてくれた。しまむにとは島そのもので、しまむにでなければ表現できないものがあり、文化が継承できている。私は、全国どこの会合でも冒頭は『をぅがみやぶら』としまむにであいさつしており、調子のいいときはそのまましまむにで話す。『何を喋っているのか分からない』と言われることもあるが、そうした言葉があると知ってもらうことが大事であり、そのニュアンスが分かることがえらぶの人間ということ」

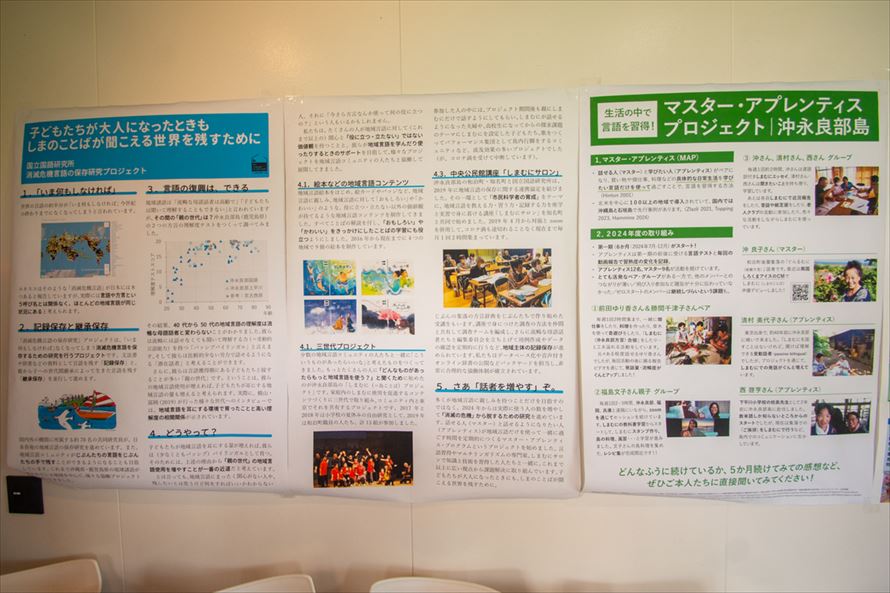

会場では後ろ側の壁に、これまでの活動を紹介するポスターが貼られていました。

今井力夫知名町町長:

「言葉とは、本人が持っている思想や心情を伝える道具で、一朝一夕でできるものではない財産。私も、島外にいたときの島の人たちとの会話はしまむにだった。電車で話すと『どこの国の人だ』という目で見られたが、恥ずかしがらずに喋れたのは同じように話せる人がいたからだ。自分たちの言葉に誇りを持って、引き継いでいく。それは島民だけではできず、学術面で国立国語研究所に協力してもらえるのは光栄なこと。ここにお集まりの皆さんもともに、しまむにを島の文化として次世代に引き継いでいきたい」

どちらのあいさつも、胸に迫るものでした。私は普段、新聞記者などとして島内の行事に行くことも多いので、両町町長がしまむにであいさつをしている光景をよく見ます。

しまむに継承は「家庭での会話」が鍵と聞きますが、今は島ですら核家族が一般的な時代。さらに、しまむにを聞きながら育ってはいない私を含む移住者も増える中で、大勢が集まる公の場で、町でもっとも偉い人である「町長さん」がしまむにを使うことは、思っている以上に子どもたちにとって影響があるのではないかと改めて思いました。

また、調印式には、初来島という小木曽副所長も出席。実は、この調印式の前には、知名町立下平川小学校と国立国語研究所による協力連携協定調印式が行われていました。国語研としても、学校と協定を結ぶことは初の試みだったそうで、沖永良部島での継承活動の熱量は話には聞いていたものの、実際に目の当たりにして驚いたそうです。

下平川小学校で、ゆしきゃ校区の8つの字(集落)の名前が入った「ひーぬむんの唄」を合唱する子どもたち

小木曽国立国語研究所副所長:

「今回初めて見られたことで、しまむにの継承が現地に根付いて行われているということがよく分かった。これまで、(一般的に)研究者は現地を調査したら引き上げてしまうことが多かった。研究そのものは大事だが、地域で次世代に継承することはもっと大事なこと。沖永良部島の取り組みは、他の地域ではまず見られないレベルの熱心さ。方言の継承は全国的に危機に瀕しており、沖永良部島にはぜひお手本になってほしい」

このあとで直接お話を聞いたところ、「研究者は、(滞在は一時的だが)辞書制作などのことを自分でやってしまいがち。地域の人ができれば、その後も継続して取り組むことができ、地域が盛り上がる。その点では、地元での方言継承をサポートしている沖永良部島は、今後他地域から手本とされるモデルケースになる」とのことでした。

島でのしまむに継承の取り組みについては知っていましたが、それが「他の地域では見られないレベル」だとは思いもしませんでした。正確には、何度か耳にはしていましたが、心のどこかで研究者のリップサービスだと思い込んでいたのかもしれません。

しまむにに限りませんが、島では、誰かがどれだけすごいことをしていたとしても、比べる対象がないのと、知り合いがやっていることで、よくもわるくも「ふつうのこと」として受け止めてしまうと感じます。だからこそ、沖永良部島は方言継承先進地であることは今後、声高に、島の人にこそ伝えていかなければならないことだと思いました。

最後に、和泊町島ムニ継承推進協議会会長の先田光演(さきだ・みつのぶ)先生にお話を伺いました。沖永良部島の郷土研究者ならではの立場から、示唆に富む言葉をいただくことができたので、そちらを紹介する流れで記事を締めたいと思います。

先田光演和泊町島ムニ継承推進協議会会長:

「奄美群島の方言は各島で、しまぐち、しまゆむた、しまふとぅばなどと呼ばれるが、『しまむに』の『むに』は『もののけ』の『もの』と同じ意味であり、最も古い言葉だと考えられ、言霊信仰が背景にある。島外でも、島出身者がしまむにを使うことで、郷土愛が高まり、団結力が高まったり励ましになったりと、『人間が生きる力』になる」

しまむにが、団結が高まり、生きる力になるというのは、実に共感する言葉でした。

島内の介護施設で働く友人から聞いた話では、認知症の高齢者と接しているとき、共通語ではなく、しまむにで話しかけることで反応があるそうです。その方がしまむにを聞いて育ったということは、「沖永良部島(えらぶ)の子」である証であり、また同郷の仲間を確認しあう合言葉のようなものなのかもしれません。ちなみに、友人は、外国出身。方言は、国籍すら超えて通じ合うことができる、まさに「地域語」なのでしょう。

島の子育て世代の間で、「しまむによりも英語を覚えさせたい」という言葉を聞いたことがあります。世界中で一人でも多くの人と話せるようになる道具としては、確かに英語の方が便利かもしれません。いや、疑う余地もないでしょう。それはそれで素晴らしいことですが、話せる人や環境が限られる言葉だからこそ、お互いに仲間だと思える合言葉として機能する。そうして、うやほ(しまむにで「先人」)たちが島の想いと文化を継いでいったからこそ、今私達が存在して、島に暮らしているんだなと思いました。

文・写真・取材:ネルソン水嶋

Loading...

Loading...