佐良浜地区での実験の様子。右が共同研究者のMia Zhang氏(チューリッヒ大学)、左が89歳の佐良浜地区の話者。

言葉の意味を決めるのは音だけではありません。同じ「イン」という音が「海」と「犬」のどちらにも使われる宮古語池間方言では、単語のアクセント、あるいはこれらの単語を含む文のイントネーションが重要な役割を果たします。ところがそのアクセントやイントネーションには話者ごとの違いや、同じ話者の中でもバリエーションが見られるのです。本記事では、そのような言葉のバリエーションについて少し考えます。

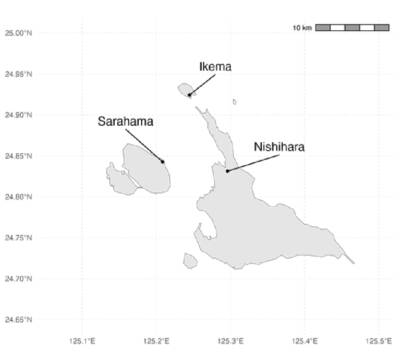

一体どうして、海を隔て位置的にバラバラの三箇所で同じ言葉が使用されているのでしょうか。1992年には池間島と西原のある宮古島を繋ぐ池間大橋が、2015年には宮古島と佐良浜のある伊良部大橋が開通しましたが、それ以前のこの三箇所は海に隔てられ、主にボートでの行き来がされていました。

林(2013) によると、池間島の人口増加のために、18世紀半ばごろ池間島から分村して佐良浜が、ついで1874年に西原ができたそうです。

実は、池間島、佐良浜、西原の三箇所では、言葉だけではなく、文化や民族意識も共有されています。旧暦8月の甲午の日から3日間(佐良浜では4日間)続けて行われてる豊作・豊漁・村人たちの健康・村の反映等を感謝するお祭り「ミャークズツ」などがあります。この伝統行事は池間島を由来とし、人や言葉と一緒に佐良浜、西原に移り住みました。

三箇所それぞれで土地の地形や地域の人々の雰囲気が異なりますので、宮古島市を訪れる機会があれば、ぜひ池間島、佐良浜、西原の三箇所を巡っていただきたいです。

さて今回の本題に入りますが、沖縄の宮古語池間方言では、「犬」と「海」は両方とも”イン”といいました。

次の話者の発音を聞いてみてください。

(1)犬

(2)海

どうでしょうか。ちょっと難しいかもしれませんが、アクセントの違いは聞き取れるでしょうか。

次に、同じ単語を今度はセンテンスの中の環境で聞いてみてください。

(3)犬もいない

(4)海もいない

どうでしょうか。(1)と(2)では違いを聞き取るのが難しかったインという音を含むセンテンス(3)と(4)も同じように聞こえますか。

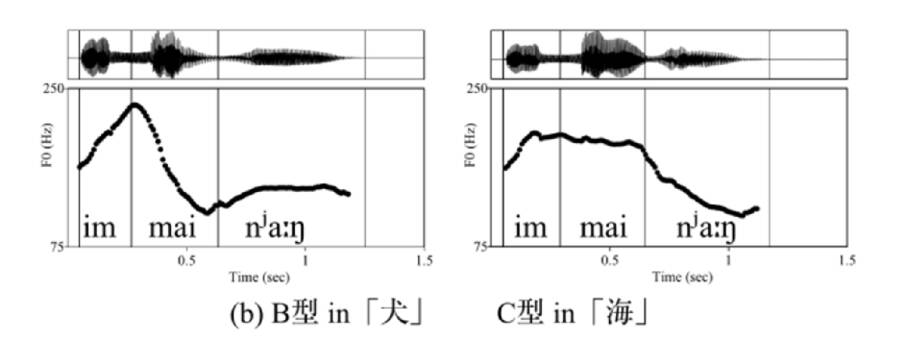

五十嵐ら(2016)の研究によると、宮古池間方言のアクセントにはA型、B型、C型の3パターンあり、犬はB型、海はC型であるとされています。

私と共同研究者のミャオ・ジャン氏(チューリッヒ大学)はこのめちゃくちゃ面白いイントネーション現象(一体どうしてセンテンス全体のイントネーションがこんなに変わってしまうのか!?)を実証すべく、2024年のフィールド調査で実験を行いました。

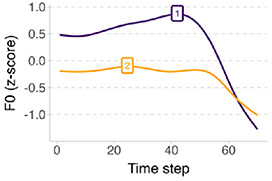

実験では、70歳以上の6人の話者(女3名男3名)に2モーラの単語計9つを(例、ブドゥ’夫’ マグ’かご’ ウル’つのまた’)を産出してもらいました。また、同じ単語を今度はセンテンスの中に入れて産出してもらいました(全てのトライアルはランダマイズされ数回繰り返されています)。全ての産出をクラスター分析を用いて分析した結果、宮古池間方言の2モーラの単語の中には2つのアクセントのパターンが見られました。(図4参照)

社会言語学では、異なる話者の間における言葉の使い方の違いをinter-individual difference、同一話者内の言葉の産出の違いを intra-indivisual difference と呼びます。私とジャン氏が行った研究では、宮古語池間方言におけるイントネーションにはinter-individual differenceだけでなくintra-indivisual differenceも観察されることから、アクセントパターンの判定は2パターン、あるいは3パターンと断定するのが難しいのでないかという立場を示しています。

また、今回の我々のデータは、宮古語池間方言を話す一部の地域の話者(西原地区の話者)、しかも70歳以上の話者のデータしか扱っていないことも特記に値するでしょう。

今後の実験を用いた調査では西原地区のデータしかお見せできませんでしたが、佐良浜や池間島の話者、また異なる世代間の話者データも分析に加え、言語コミュニティーのより全体写真が見えるようになればいいなと思っています。

Loading...

Loading...